もくじ

1.沿革

2.仮説の要点

3.曲想の区切りとの関係

4.仮説Ⅰについて

5.仮説Ⅱについて

なお印刷向きPDFファイルはこちらから

1.沿革

Johann Sebastian Bach作曲「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」(BWV1001~1006、1720年)の、パルティータ第2番の最終の第5曲Ciacconaの64個のユニットについて、作曲時にあったと思われる構造プランを推理してみました。(全体の257小節に、4小節のユニットが64個と最後の1小節がある、と考えます。)この作品のユニットの数が64という大きな数であるところから、きっと、64個を区切る何らかの下部構造があるのではと推測されるところです。

この曲の分割としてまず明らかなのは、曲全体の中央に位置するユニット32-33番がテーマの再現であることから、ここを境に前半と後半に分ける分割です。また、私個人の経験から、変奏の音楽的アイデアのまとまりを考えて、ユニットが10個程度の規模の「章」が、前半に3章、後半に3章、計6章ある、との意見は、編曲譜面の中で述べました。

ここに仮説として追加するのは、さらにもう一つの区切り方であり、バッハがその分割に象徴させたかった内容についての私の考察(想像)です。

まず仮説の内容を記し、そのあとに、私の考察を加えたいと思います。

1.沿革/

2.仮説の要点/

3.曲想との関係/

4.仮説Ⅰ/

5.仮説Ⅱ

2.仮説の要点

以下のルールで64個を8×8の64マスに配列してみます。

rule 1:左上のマスにユニット第1番が置かれる。

rule 2:64個のユニットは、外周から時計回りに進み、2周目以降の周回が内側へと入っていくような、渦巻き状に配列される。

配列:左上のマスからスタートして、まず上の辺には1から8が入ります。角に来ると時計回りで今度は下へ向かって右端の辺を埋めていき、右下の隅には15が入ります。この角で曲がって次は下の辺を左へと進み、左下の隅には22が入ります。時計回りでさらに左の辺を上へ登っていくと28番で最初の1に突き当たりますが、時計回りで右へ曲がり進んで行きます。このように内側へと埋めていく、ということになります。

このように並べたとき、次のような三層構造があるのではと考えました。

第1層:外周の「コ」の字型、ユニット22番まで、アルカイック章とモダン章

第2層:長方形を一周する23~44番の22個のユニット、アルペジオ章とフェスト章

第3層:残りの20個、テヌート章と聖域章

結論から先に書きますと、

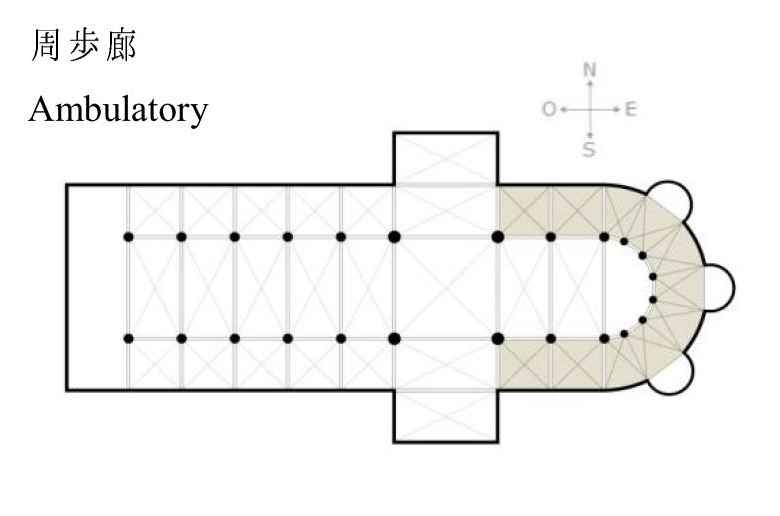

Ⅰ

この3層構造は、キリスト教の教会の内陣の平面図の象徴となっており、第1層が「周歩廊」、第2層は聖域を囲む境界線、第3層は聖域そのもの、に相当している

Ⅱ

3層は全体をほぼ3等分しており、明白な2等分と並立して、この曲全体が、巨大なヘミオラ構造をなしている

結論は以上です。

1.沿革/

2.仮説の要点/

3.曲想との関係/

4.仮説Ⅰ/

5.仮説Ⅱ

3.曲想の区切りとの関係

いくつか考察を補足します。

仮説の配列の仕方で埋めてみると、いくつかの曲がり角が、音楽的な区切りと一致していることに気が付きます(私はそう思いました)。

まず、左下の角に来るユニット第22番。

1番から22番で、上の辺、右の辺、下の辺と、3つの辺を占め、「コ」の字型となります。これでモダン章が終ってユニット23番からはアルペジオ章となり、私が編曲譜面の中で述べてきた章分けの区切りとなります。仮に、章区切りの私見は無視したとしても、ユニット17番から、ユニット3つでグループになり始めている点と、ユニット20番で印象的にdim7を使った順次進行が登場する点から、ひょっとすると、20番~22番によって音楽内容上の区切りを一つ作り、きれいに「コ」の字型を完成させたかったのでは、と思ってしまいます。

次に気になるのは、ユニット第44番。

これは上記「コ」の字型を取り外した時に残る長方形の外周を、きっちり一周してきたところにいるのですが、変奏アイデアから見ても、44番で連打のにぎやかさが落ち着くという、ひとつの区切りではあります(私の章区切りでは44番でFest章が終わります)。ここも、ひょっとすると、やはりこの配列上での図形的計画があり、うまく変奏の数を調節したのではないか、と考えられなくもありません。

しかし、この「8-8チェス盤右回り求心螺旋配列」のねらいは何なのか。

それについて仮説が上記の結論ⅠとⅡに述べた点です。

1.沿革/

2.仮説の要点/

3.曲想との関係/

4.仮説Ⅰ/

5.仮説Ⅱ

4.仮説Ⅰについて

キリスト教の教会は、ある時代までは原則として、日の上る東に祭壇を設置し、西の入口から会衆が奥へと進むよう建てられたそうです(たしかに私はヨーロッパでそのような教会をたくさん見てきました、ちなみにパイプオルガンは、入り口の上に建造されていることが多かったように記憶しています)。

また、13世紀ころまでに建てられたカトリック教会では、「内陣」を会衆から仕切るための立派な「内陣障壁」というものがあったようですが、バッハの時代までの宗教改革で、ルター派となった教会では、この内陣障壁を取り払う傾向があったということです。

北を上にして書かれた図面では、東にある内陣部は図面の右側に来ます。「身廊」(宗徒の席が並んでいるところ)に向く内陣の(西端の)の辺は、図面上では、内陣の左側の辺となります。つまり、図面上では左側が開かれているような内陣がバッハの知る教会のイメージだったと思います。

北を上にして書かれた図面では、東にある内陣部は図面の右側に来ます。「身廊」(宗徒の席が並んでいるところ)に向く内陣の(西端の)の辺は、図面上では、内陣の左側の辺となります。つまり、図面上では左側が開かれているような内陣がバッハの知る教会のイメージだったと思います。この「左側が開いている」イメージが、64マスの盤上で、最外周の正方形一巡を完成させずに「コ」の字型までで一区切りで第1層である、との考えを支えるポイントとなりました。また、多くの場合、祭壇の後ろを周回できる「周歩廊」というものがあります。「コ」の字型は「周歩廊」なのかもしれません。

いずれにせよ、64マスの盤は、教会の右側の内陣の図面をかたどっているのではないか、と思ったわけです。

バッハは、この作品が書かれた当時は、アンハルト=ケーテン侯レオポルドの下、宮廷楽長として働いていて、その期間には器楽曲の傑作の数々が書かれたわけですが、宗教音楽はほとんどありません。一説では、レオポルド侯は音楽好きであったものの、カルヴァン派信仰だったので、バッハには宗教音楽を書く必要が生じなかったということです。

300年前の事なのでこれ以上のことは専門家の方々にお任せしますが、バッハも忖度したのか、あえて宗教音楽に手を出さなかった感じはします。

そんな事情の中、オルガン音楽への尊敬を込めたこのパルティータ第2番には、教会の宗教的空間へのあこがれを、他人に知られない方法で埋め込んだのではないか、というのが私の想像です。

また、よく言われるように、1720年に最初の妻との死別と同じ年に書かれたことから、この「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」に鎮魂の意味があるとする見方とも矛盾しません。

参考資料

聖ブラジウス教会(ミュールハウゼン)

妻マリア・バルバラの親戚が市参事をしていた縁もあり、バッハはミュールハウゼンの「聖ブラジウス教会」で1707年7月から翌年6月までオルガにストを務めた。

朝日の当たる東側からの写真と、下はこの教会のオルガン

参考資料

聖マリア教会(リューベック)

1705年、20歳のバッハがD.ブクステフーデのオルガン演奏を聴くために徒歩で400km離れたリューベックへ旅した逸話がある。

1942年に爆撃により倒壊したが、現在は再建され,オルガンは新調されている。

オルガンの写真と平面図は再建前のもの

1.沿革/

2.仮説の要点/

3.曲想との関係/

4.仮説Ⅰ/

5.仮説Ⅱ

5.仮説Ⅱについて

この曲の分割としては、64個のユニットを、テーマ再現のユニット32-33番を境に、きれいに二つに分ける2分割は明らかです。

今回提起している3層の分割ですと、「コ」の字型の第1層はユニット22個、次の第2層の長方形一周も同じく22個です。64個からさしひいた残りは20個となり、この22+22+20という分割は64をほぼ3等分しています。この「ほぼ3等分」という分割も、バッハの意図としてあったのではないかと(私は)感じます。

そして、私の全6章の章分けは、2分割だと前半3章+後半3章であり、「ほぼ3等分」の場合には、2章+2章+2章、となります。

この、明白な3+3が「2+2+2でもあり得る」様子は、3拍子の2小節を「2拍が3つある」ように使うヘミオラの構造と同じです。曲全体でひとつの「巨大ヘミオラ構造」になるように作曲されたのではないでしょうか。

こうした巨大構造を念頭に置きながらも、細部に、何ら、ただ埋めただけというような手抜き感を残さずに完成させるのは、バッハの得意とするところであり、この難題にむしろ職人魂をたぎらせて嬉々として取り組んだものと想像します。